周德庆:胡周嘎的周裁缝(奖励6元)

(胡市老街的宝善寺)

(胡市老街的房子 供销社大食堂 卖锅盔的地方)

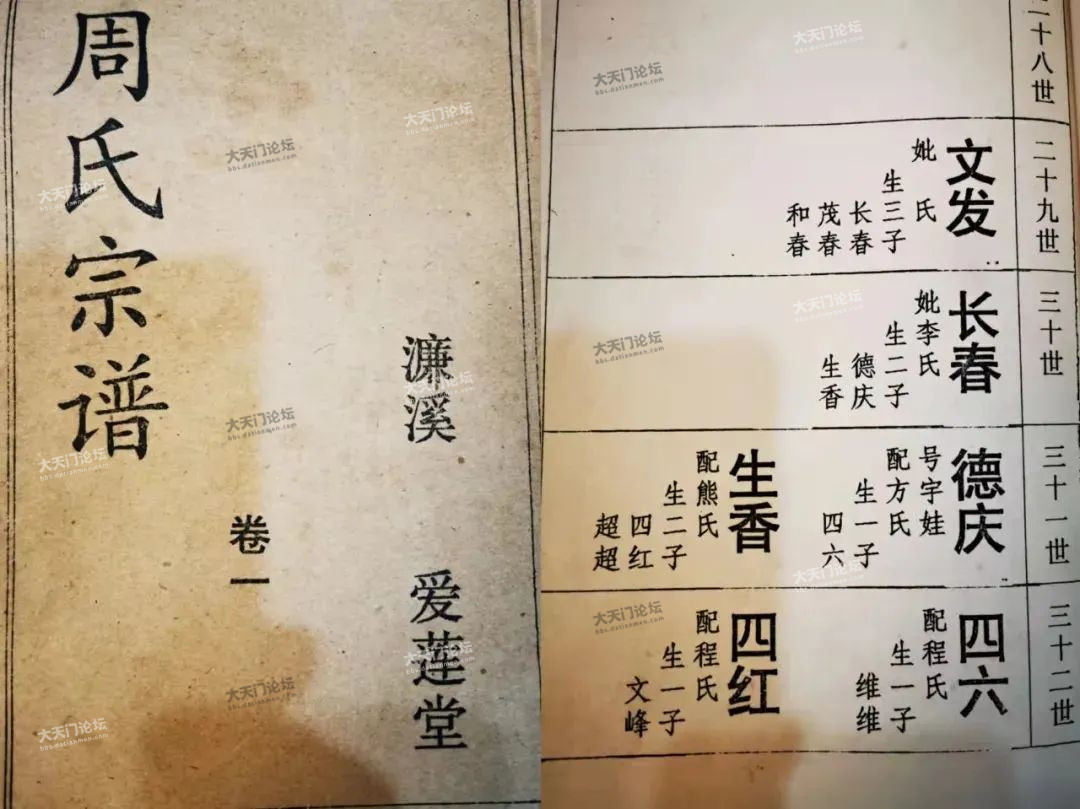

族谱

周裁缝用过的剪子和尺

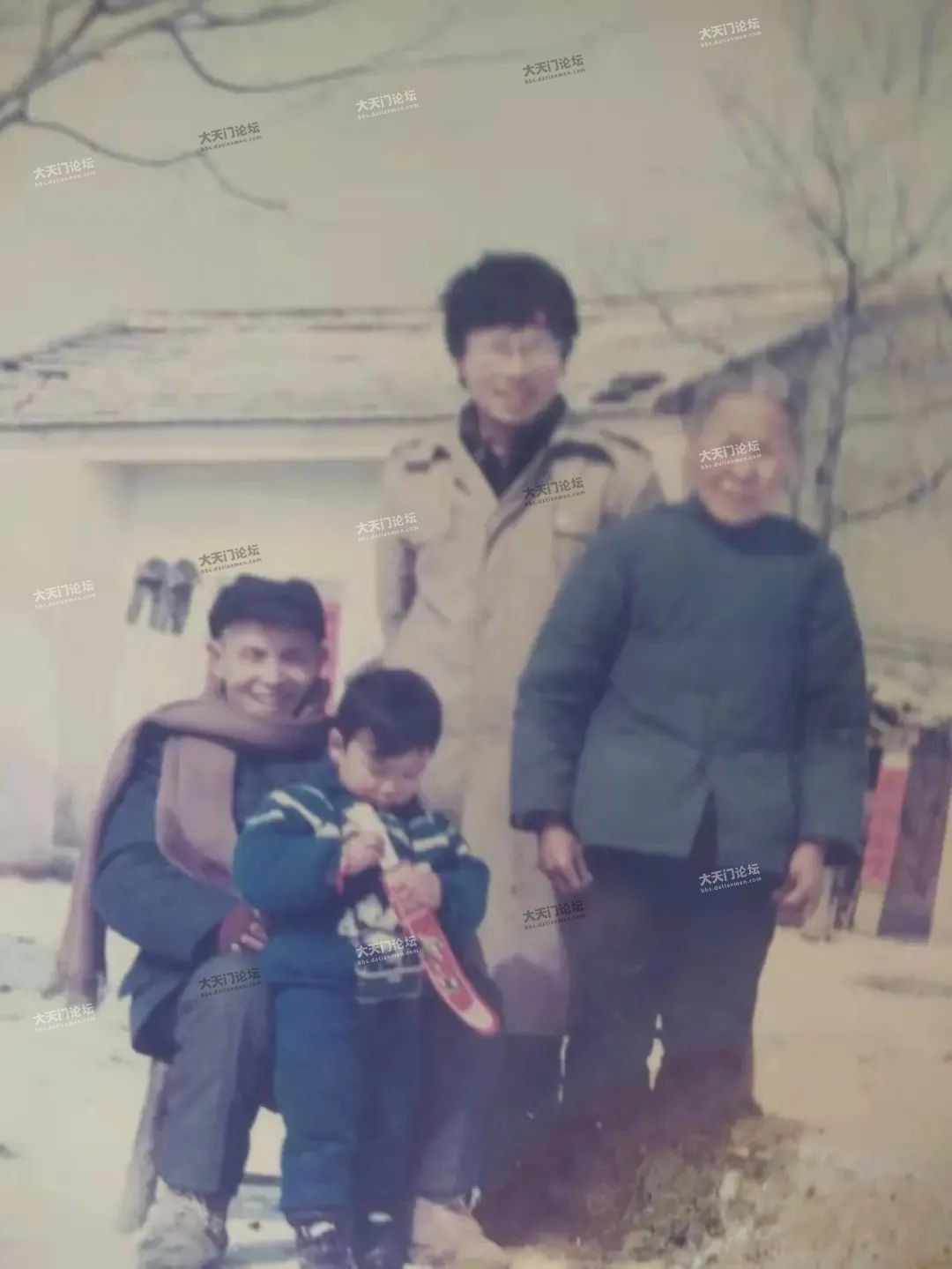

(1990年,周德庆夫妇与儿子、孙子在一起,左一为周德庆 )

(周家老屋 2022年春节拍摄)

(周家全家福,前排坐着为周德庆夫妇)

1.胡周溯源

天门有个胡市镇,镇上有个胡市村,村里有个胡周湾(嘎)。

一个家族撑起一个村落,小镇以胡姓命名,相传与清朝的一胡姓拔贡老爷告老还乡在此修建商铺命名胡家店子有关。如今,村里除了少量胡姓人家,周姓是一大姓。周姓主要分布在胡市村的三个湾(小队),西周湾、上周湾、胡周湾。西周湾和上周湾整个村子的人都姓周,胡周湾的胡姓和周姓各占一半。早先时,姓周的还有一个东周湾, 因人口逐渐减少,村子搬迁合并而消失。

后人寻根胡周湾周姓的最早出现,在口传的线索当中,听起来颇有传奇色彩。

相传,很早很早以前,有一富家小姐准备和心上人私奔。小姐的阁楼位于湖边,两人约定在一个月黑风高的夜晚,心上人在阁楼下用船接应小姐一起逃走。

夜晚时分,月亮果然被乌云遮住,湖面弥漫一层厚纱,雾茫茫的一片看不清湖面。

小姐隐隐约约看见阁楼附近湖面有一只船。这是穷家小伙周答语的船,周答语打鱼为生,以船为家,日夜漂泊在湖里,年方二十未婚配。

小姐紧张又欣喜,以为是心上人的船来了,用双手捂成喇叭状,小声对着小船喊,相公,相公。许久,不见船上回音。小姐稍稍提高嗓门又喊:“相公相公,我喊你,你怎么不答语?你答语答语啊。”

周答语听见楼上的人喊答语,以为是在叫自己,连忙把船划到阁楼下方。

小姐用绳子把珠宝细软一一吊下来放在船上,周答语在下面接应,不由分说,将财物照单全收。第一次看见如此多的金银财宝,他激动不已,不吭一声地接完珠宝,又帮小姐顺着绳子滑到船上。

天太黑,雾又大,小姐没多看他的脸,紧张得不敢多说,一句“别做声,快划!”周答语使出浑身力气向黑夜深处拼命地划去,不知划了多久,也不知划了多远,小姐困在船上睡着了,周答语也累的筋疲力竭,实在划不动了,不知不觉也睡着了。

清晨,小姐醒来一看,船上睡着的周答语,皮肤黝黑,头上稀疏的几根头发,还长着一头癞瘊子,看起来奇丑无比,这分明不是自己的心上人。

知道自己上错了船,珠宝都在船上,可恨那负心的相公,小姐望着空旷的河面,又气又急又无处可逃。

漂泊的船停靠在一岸边。小姐饿了,趁周答语还没醒来,开始笨手笨脚地做早饭,一边煮粥,一边寻思如何逃离周答语。

放在船头的铁锅正咪咕地冒热气。小姐抬头一看,发现岸边一颗大树上倒挂一条毒蛇,蛇伸着信子,嘴里吐出的唾液正好滴在锅里。

小姐心里一惊,马上镇定了下来,这下可好,我何不借此机会除掉周答语,拿回我的珠宝。

做好早饭,小姐喊周答语起来吃饭。划了一夜的周答语没有多想,起来抹抹脸,端起碗呼呲呼呲连扒两碗。

哪知,周答语刚下肚不久,蛇毒的毒性发作,他浑身热辣,心里烧灼的慌,使劲地左抠右挠都无济于事,情急之下,周答语从船上一个猛子扎入水里不见了。

小姐站在船边,看见周答语许久没上来,紧张的心里些许揣摩,这下,他怕是死定了,我终于可以拿回我的珠宝了。

小姐不知道周答语湖边长大,风里出雨里没,常在水里泡,跳冰棍,扎个猛子不算啥,比谁憋气的时间长,不用担心被淹死。

突然,不远处水面钻出一个人来,一只手举着一条鱼,一只手扑打着水面,朝着小姐游过来。

是周答语!如蛇蜕壳重生,一头乌黑的头发,白俊的脸庞,满头癞痢的周答语不见了,眼前分明是一个青头白脸的英俊小伙。

小姐又惊又喜,思忖自己私奔不成,却遇周答语,唯不成是天意?从此芳心暗许,带着珠宝与周答语在东周湾安家,生儿育女。

周答语在东周湾地带繁衍后代,人丁兴旺,家族兴盛,扩展衍变出西周湾、上周湾等村落。

若干年后,西周湾逐渐发展至耕田不够养活那么多的人口。

一周姓后人被生活所迫,带着妻儿,挑着一担篾筐,准备逃荒谋生。出发前,夫妻说定,到底逃到哪里落脚,看篾筐绳子啥时候断了,就在哪里安家。

男子篾筐一头装着坛罐家什,一头挑着幼小的儿子。行至现胡周湾地界时,箩筐的一根绳子突然断裂,箩筐里的孩子掉了出来。夫妻俩无比诧异,一副崭新的箩筐绳子,走了不到4里地,怎么会刀切似的齐整整断掉?他们不相信这儿就是落脚地,于是停下来,接好绳子,继续赶路。刚走不远,接好的绳子又断了。夫妻二人面面相觑,感到不可思议,才走不远,绳子一断再断,一定是老天爷暗示我们留在此地不要远逃。

夫妻俩决定留下来,给当地的胡姓人家打工为生。

也许是上苍多眷顾,让人颇为奇怪的是,夫妻俩及后人生的儿子多,且多勤劳能干,吃苦耐劳。周姓后代子孙满堂,生生不息,形成现在的胡周湾,口头说惯了的胡周嘎。

村里一辈又一辈人流传,“胡家发财,周家发人”。说的是当时的胡姓人家做生意的多,多生女儿,而周姓人家多为穷苦百姓,生儿子的多。无法究其原因,难道真是应了那句老话“穷生儿,富生女”么。不论迷信还是科学,现在不难发现,仍然还真像有这么回事。

2.兵役之灾

周德庆1919年在胡周湾出生时,已是胡市周姓族谱第31世。

据族谱记载,周德庆祖父第29世周文发生三子:长子周和春、次子周贵春、三子周长春。长子周和春头脑灵活,曾沿用商号“周兴泰”,在胡市街上做日杂生意。次子周贵春生一子周德芳,三子周长春生二子,长子周德庆,幼子周生香,兄弟俩年龄相差17岁。

周德庆号宇娃,为了让儿子更容易养活,农村人常给男孩取个女孩名,宇娃女娃。

家境富裕,从小生活没受多少苦的周德庆,上私塾时间不长却聪慧敏学,十二三岁跟着父亲学裁缝。

1937年,18岁的周德庆受父母之命,和邻村的宋氏女子成亲,结婚不久,遇上国军128师的部队抓壮丁。当时国军政策是三丁选二,二丁选一,每个家里只留一个儿子。弟弟周生香的出生,给周家人带来快乐的同时,战乱的时局让周家难以承受的兵役之灾。

兵荒马乱的年代,被抓的壮丁多饿死、病死或被虐致死,少有活下来的。为了不被抓壮丁,有人甚至砍掉自己食指,没有了食指,扣不了枪机就不会被抓。穷人无钱贿赂办理兵役的人员,千方百计躲避抓丁。官兵白天抓不到,就在晚上去抓,抓不到本人,就把壮丁的亲戚父母关起来。

周德庆第一次被抓壮丁逃跑没成,很快被抓回部队。

第二次被抓又逃跑。官兵上家里搜人无果,就把家族的亲戚全抓起来,声称交出壮丁才同意放人。藏在亲戚家的周德庆不得不再次跟随回到部队。

临走前,周德庆把妻子托付给应城一户无儿无女的老年夫妇家,交给老夫妇一笔钱,算是给妻子的生活费。他交代老人,等我当兵回来,就来接妻子回家,若是自己当兵牺牲,没有回来,就当她是你们的女儿,为你们养老送终。此去凶多吉少,周德庆做好了最坏的思想准备。

抓来的壮丁补入部队,依然有人想办法不断逃亡。官兵看他个头不高,眉清目秀,一双眼睛炯炯有神,干活踏实,倒也没多为难他。这让他有了可乘之机,第三次又偷偷逃了出来。

周德庆第三次逃跑被抓住,按规矩是要杀头的。家里不得不卖掉田产,到处托人找关系求情,送大洋,送大米,找来胡市街上的孙崇发等有名望有身份的乡绅担保,才免除杀头之罪。

从1937年到1942年五年间,周德庆被国军抓,被地方TF抓,被日军追打,一直在逃亡,一直在摆脱被抓被打的命运,家里为此没少花钱打点。

如此几番折腾,原本还算殷实的一点家底差不多被耗尽了。

周德庆只得老老实实地回到部队。

在部队,周德庆头脑灵活,人缘关系好,当上一个类似班长的小头目,随地方匪军驻扎在一个村子。因没有得到及时通风报信,傍晚,村子被侵华日军前后围住。

眼看一场战斗即将打响。周德庆和一群人躲在一个屋里,人群中一阵惊慌,弹药缺乏,枪支不够,怎么办?是逃还是在屋里等?

周德庆提出,躲在屋里不是被枪打死就是被烧死,逃出去是死,反正都是死,不如一拼逃出去,还有一线活的机会。

一群人决定一起逃出去。

周德庆捏紧拳头在心中大吼一声,大门打开,说时迟那时快,周德庆第一个如离弦之箭冲出门外,后面跟着一群人四处奔跑逃命。门外的日本士兵还没反应过来,来不及扫射,举起刺刀向逃跑的人乱戳。周德庆的裤子被日军刺刀刺破,顾不上屁股头流着血拼命跑。

眼看遇上一水沟,这是平时周德庆平时不可能跨过的。此刻,求生的本能让周德庆不知从哪生出一股力量,如猛虎一般,一跃而起,跳过一丈多宽的水沟,一直向前跑。

古有刘备跃马檀溪,不过是演义,人在绝境,爆发出的能量无比惊人,连自己都不相信。

跨过水沟,就是一片芦苇滩。芦苇被收割后留下一些桩子,平常走路稍不小心脚就被芦苇桩戳得青疼直叫。周德庆此时哪管桩子不桩子,奔跑过程中,鞋底被戳破了,几根锋利的桩子穿进脚底,他顾不到疼,只管跑的快,跑的远。不知跑了多久,实在跑不动了,四周望望,不见日本人的身影,才停了下来。

逃命要紧,顾不了疼。这时周德庆感到脚底一股钻心的疼痛,他抬起脚底,发现脚板心大大小小的芦苇签已变得血肉模糊。

汈汊湖的芦苇滩,湖水泛绿散发腥味。周德庆在齐大腿深的水里泡了三天三夜,又饿有冷,几乎快要撑不住了。

一个卖鱼的老人,发现芦苇滩里藏着的周德庆,连忙脱下自己的外袍披在他身上,将卖鱼换来的食物给他吃,周德庆才捡回一命。

命是保住了,但因在水中长时间的浸泡,留下了血丝虫的病根,小腿经常溃烂红肿,时有发作,累治不愈,乡里人称牛火腿或粗腿子病。

1945年,周德庆再次从部队逃出来,凭着小时候学过缝纫手艺,在武汉一被服厂当帮工,做些搬货、踩缝纫机、修缝纫机之类的杂活。一年后,抗日战争结束,胡市抓壮丁的局势有所放松,周德庆带着在被服厂留存的一些布匹回到胡市。

天门有个胡市镇,镇上有个胡市村,村里有个胡周湾(嘎)。

一个家族撑起一个村落,小镇以胡姓命名,相传与清朝的一胡姓拔贡老爷告老还乡在此修建商铺命名胡家店子有关。如今,村里除了少量胡姓人家,周姓是一大姓。周姓主要分布在胡市村的三个湾(小队),西周湾、上周湾、胡周湾。西周湾和上周湾整个村子的人都姓周,胡周湾的胡姓和周姓各占一半。早先时,姓周的还有一个东周湾, 因人口逐渐减少,村子搬迁合并而消失。

后人寻根胡周湾周姓的最早出现,在口传的线索当中,听起来颇有传奇色彩。

相传,很早很早以前,有一富家小姐准备和心上人私奔。小姐的阁楼位于湖边,两人约定在一个月黑风高的夜晚,心上人在阁楼下用船接应小姐一起逃走。

夜晚时分,月亮果然被乌云遮住,湖面弥漫一层厚纱,雾茫茫的一片看不清湖面。

小姐隐隐约约看见阁楼附近湖面有一只船。这是穷家小伙周答语的船,周答语打鱼为生,以船为家,日夜漂泊在湖里,年方二十未婚配。

小姐紧张又欣喜,以为是心上人的船来了,用双手捂成喇叭状,小声对着小船喊,相公,相公。许久,不见船上回音。小姐稍稍提高嗓门又喊:“相公相公,我喊你,你怎么不答语?你答语答语啊。”

周答语听见楼上的人喊答语,以为是在叫自己,连忙把船划到阁楼下方。

小姐用绳子把珠宝细软一一吊下来放在船上,周答语在下面接应,不由分说,将财物照单全收。第一次看见如此多的金银财宝,他激动不已,不吭一声地接完珠宝,又帮小姐顺着绳子滑到船上。

天太黑,雾又大,小姐没多看他的脸,紧张得不敢多说,一句“别做声,快划!”周答语使出浑身力气向黑夜深处拼命地划去,不知划了多久,也不知划了多远,小姐困在船上睡着了,周答语也累的筋疲力竭,实在划不动了,不知不觉也睡着了。

清晨,小姐醒来一看,船上睡着的周答语,皮肤黝黑,头上稀疏的几根头发,还长着一头癞瘊子,看起来奇丑无比,这分明不是自己的心上人。

知道自己上错了船,珠宝都在船上,可恨那负心的相公,小姐望着空旷的河面,又气又急又无处可逃。

漂泊的船停靠在一岸边。小姐饿了,趁周答语还没醒来,开始笨手笨脚地做早饭,一边煮粥,一边寻思如何逃离周答语。

放在船头的铁锅正咪咕地冒热气。小姐抬头一看,发现岸边一颗大树上倒挂一条毒蛇,蛇伸着信子,嘴里吐出的唾液正好滴在锅里。

小姐心里一惊,马上镇定了下来,这下可好,我何不借此机会除掉周答语,拿回我的珠宝。

做好早饭,小姐喊周答语起来吃饭。划了一夜的周答语没有多想,起来抹抹脸,端起碗呼呲呼呲连扒两碗。

哪知,周答语刚下肚不久,蛇毒的毒性发作,他浑身热辣,心里烧灼的慌,使劲地左抠右挠都无济于事,情急之下,周答语从船上一个猛子扎入水里不见了。

小姐站在船边,看见周答语许久没上来,紧张的心里些许揣摩,这下,他怕是死定了,我终于可以拿回我的珠宝了。

小姐不知道周答语湖边长大,风里出雨里没,常在水里泡,跳冰棍,扎个猛子不算啥,比谁憋气的时间长,不用担心被淹死。

突然,不远处水面钻出一个人来,一只手举着一条鱼,一只手扑打着水面,朝着小姐游过来。

是周答语!如蛇蜕壳重生,一头乌黑的头发,白俊的脸庞,满头癞痢的周答语不见了,眼前分明是一个青头白脸的英俊小伙。

小姐又惊又喜,思忖自己私奔不成,却遇周答语,唯不成是天意?从此芳心暗许,带着珠宝与周答语在东周湾安家,生儿育女。

周答语在东周湾地带繁衍后代,人丁兴旺,家族兴盛,扩展衍变出西周湾、上周湾等村落。

若干年后,西周湾逐渐发展至耕田不够养活那么多的人口。

一周姓后人被生活所迫,带着妻儿,挑着一担篾筐,准备逃荒谋生。出发前,夫妻说定,到底逃到哪里落脚,看篾筐绳子啥时候断了,就在哪里安家。

男子篾筐一头装着坛罐家什,一头挑着幼小的儿子。行至现胡周湾地界时,箩筐的一根绳子突然断裂,箩筐里的孩子掉了出来。夫妻俩无比诧异,一副崭新的箩筐绳子,走了不到4里地,怎么会刀切似的齐整整断掉?他们不相信这儿就是落脚地,于是停下来,接好绳子,继续赶路。刚走不远,接好的绳子又断了。夫妻二人面面相觑,感到不可思议,才走不远,绳子一断再断,一定是老天爷暗示我们留在此地不要远逃。

夫妻俩决定留下来,给当地的胡姓人家打工为生。

也许是上苍多眷顾,让人颇为奇怪的是,夫妻俩及后人生的儿子多,且多勤劳能干,吃苦耐劳。周姓后代子孙满堂,生生不息,形成现在的胡周湾,口头说惯了的胡周嘎。

村里一辈又一辈人流传,“胡家发财,周家发人”。说的是当时的胡姓人家做生意的多,多生女儿,而周姓人家多为穷苦百姓,生儿子的多。无法究其原因,难道真是应了那句老话“穷生儿,富生女”么。不论迷信还是科学,现在不难发现,仍然还真像有这么回事。

2.兵役之灾

周德庆1919年在胡周湾出生时,已是胡市周姓族谱第31世。

据族谱记载,周德庆祖父第29世周文发生三子:长子周和春、次子周贵春、三子周长春。长子周和春头脑灵活,曾沿用商号“周兴泰”,在胡市街上做日杂生意。次子周贵春生一子周德芳,三子周长春生二子,长子周德庆,幼子周生香,兄弟俩年龄相差17岁。

周德庆号宇娃,为了让儿子更容易养活,农村人常给男孩取个女孩名,宇娃女娃。

家境富裕,从小生活没受多少苦的周德庆,上私塾时间不长却聪慧敏学,十二三岁跟着父亲学裁缝。

1937年,18岁的周德庆受父母之命,和邻村的宋氏女子成亲,结婚不久,遇上国军128师的部队抓壮丁。当时国军政策是三丁选二,二丁选一,每个家里只留一个儿子。弟弟周生香的出生,给周家人带来快乐的同时,战乱的时局让周家难以承受的兵役之灾。

兵荒马乱的年代,被抓的壮丁多饿死、病死或被虐致死,少有活下来的。为了不被抓壮丁,有人甚至砍掉自己食指,没有了食指,扣不了枪机就不会被抓。穷人无钱贿赂办理兵役的人员,千方百计躲避抓丁。官兵白天抓不到,就在晚上去抓,抓不到本人,就把壮丁的亲戚父母关起来。

周德庆第一次被抓壮丁逃跑没成,很快被抓回部队。

第二次被抓又逃跑。官兵上家里搜人无果,就把家族的亲戚全抓起来,声称交出壮丁才同意放人。藏在亲戚家的周德庆不得不再次跟随回到部队。

临走前,周德庆把妻子托付给应城一户无儿无女的老年夫妇家,交给老夫妇一笔钱,算是给妻子的生活费。他交代老人,等我当兵回来,就来接妻子回家,若是自己当兵牺牲,没有回来,就当她是你们的女儿,为你们养老送终。此去凶多吉少,周德庆做好了最坏的思想准备。

抓来的壮丁补入部队,依然有人想办法不断逃亡。官兵看他个头不高,眉清目秀,一双眼睛炯炯有神,干活踏实,倒也没多为难他。这让他有了可乘之机,第三次又偷偷逃了出来。

周德庆第三次逃跑被抓住,按规矩是要杀头的。家里不得不卖掉田产,到处托人找关系求情,送大洋,送大米,找来胡市街上的孙崇发等有名望有身份的乡绅担保,才免除杀头之罪。

从1937年到1942年五年间,周德庆被国军抓,被地方TF抓,被日军追打,一直在逃亡,一直在摆脱被抓被打的命运,家里为此没少花钱打点。

如此几番折腾,原本还算殷实的一点家底差不多被耗尽了。

周德庆只得老老实实地回到部队。

在部队,周德庆头脑灵活,人缘关系好,当上一个类似班长的小头目,随地方匪军驻扎在一个村子。因没有得到及时通风报信,傍晚,村子被侵华日军前后围住。

眼看一场战斗即将打响。周德庆和一群人躲在一个屋里,人群中一阵惊慌,弹药缺乏,枪支不够,怎么办?是逃还是在屋里等?

周德庆提出,躲在屋里不是被枪打死就是被烧死,逃出去是死,反正都是死,不如一拼逃出去,还有一线活的机会。

一群人决定一起逃出去。

周德庆捏紧拳头在心中大吼一声,大门打开,说时迟那时快,周德庆第一个如离弦之箭冲出门外,后面跟着一群人四处奔跑逃命。门外的日本士兵还没反应过来,来不及扫射,举起刺刀向逃跑的人乱戳。周德庆的裤子被日军刺刀刺破,顾不上屁股头流着血拼命跑。

眼看遇上一水沟,这是平时周德庆平时不可能跨过的。此刻,求生的本能让周德庆不知从哪生出一股力量,如猛虎一般,一跃而起,跳过一丈多宽的水沟,一直向前跑。

古有刘备跃马檀溪,不过是演义,人在绝境,爆发出的能量无比惊人,连自己都不相信。

跨过水沟,就是一片芦苇滩。芦苇被收割后留下一些桩子,平常走路稍不小心脚就被芦苇桩戳得青疼直叫。周德庆此时哪管桩子不桩子,奔跑过程中,鞋底被戳破了,几根锋利的桩子穿进脚底,他顾不到疼,只管跑的快,跑的远。不知跑了多久,实在跑不动了,四周望望,不见日本人的身影,才停了下来。

逃命要紧,顾不了疼。这时周德庆感到脚底一股钻心的疼痛,他抬起脚底,发现脚板心大大小小的芦苇签已变得血肉模糊。

汈汊湖的芦苇滩,湖水泛绿散发腥味。周德庆在齐大腿深的水里泡了三天三夜,又饿有冷,几乎快要撑不住了。

一个卖鱼的老人,发现芦苇滩里藏着的周德庆,连忙脱下自己的外袍披在他身上,将卖鱼换来的食物给他吃,周德庆才捡回一命。

命是保住了,但因在水中长时间的浸泡,留下了血丝虫的病根,小腿经常溃烂红肿,时有发作,累治不愈,乡里人称牛火腿或粗腿子病。

1945年,周德庆再次从部队逃出来,凭着小时候学过缝纫手艺,在武汉一被服厂当帮工,做些搬货、踩缝纫机、修缝纫机之类的杂活。一年后,抗日战争结束,胡市抓壮丁的局势有所放松,周德庆带着在被服厂留存的一些布匹回到胡市。

赏

还没有人进入打赏大厅,快来打赏吧

赞过的人