沉湖失印亭:跨越四百年,天门市与聊城市的“印”缘佳话

——一枚明代官印串联起的跨省文明对话(千里之外/撰文)

长江之畔的湖北天门市,黄河之滨的山东聊城市,八百公里的距离,隔不开两大文明的深厚底蕴。2023年,一件沉睡四百年的国家二级文物,让这两座承载着不同流域文明的城市,上演了一场跨越时空的“印”缘重逢——一枚原本归属山东的明代官印,在消失四个世纪后于天门重现,背后藏着一段跌宕又温情的历史往事。

2023年2月17日,天门市博物馆与山东省聊城市东昌府区博物馆的签约仪式上,“分巡东昌道印”的借展事宜被郑重敲定。经权威考证,这枚铜印确为明代官印,现属天门市博物馆馆藏二级文物。同年3月上旬,这枚跨越千里的“文化使者”正式在东昌府区博物馆亮相,为期半年的展览,让两地观众得以共赴这场四百年的历史之约。

长江之畔的湖北天门市,黄河之滨的山东聊城市,八百公里的距离,隔不开两大文明的深厚底蕴。2023年,一件沉睡四百年的国家二级文物,让这两座承载着不同流域文明的城市,上演了一场跨越时空的“印”缘重逢——一枚原本归属山东的明代官印,在消失四个世纪后于天门重现,背后藏着一段跌宕又温情的历史往事。

2023年2月17日,天门市博物馆与山东省聊城市东昌府区博物馆的签约仪式上,“分巡东昌道印”的借展事宜被郑重敲定。经权威考证,这枚铜印确为明代官印,现属天门市博物馆馆藏二级文物。同年3月上旬,这枚跨越千里的“文化使者”正式在东昌府区博物馆亮相,为期半年的展览,让两地观众得以共赴这场四百年的历史之约。

人们总会好奇:聊城的古代官印,为何会出现在一千六百里外的天门?它从遗失到重现,经历了怎样的波折?随着这枚官印的展出,一段尘封400多年的往事,终于在众人眼前缓缓铺展。

儿时上学,若有同学忘带课本笔墨,老师常会打趣:“当兵的把枪丢了,当官的把印丢了”,以此调侃做事疏忽、难担职责之人。不过沉湖的老战友们尽可安心——当年你们在沉湖围湖造田开垦建设,放下钢枪拿起铁锹是建设者,放下铁锹扛起钢枪便是守护者,为国家和人民立下了汗马功劳,“丢枪”的调侃与你们毫无关联。今天要讲的,正是那句俗语里“当官的把印丢了”的真实故事。

儿时上学,若有同学忘带课本笔墨,老师常会打趣:“当兵的把枪丢了,当官的把印丢了”,以此调侃做事疏忽、难担职责之人。不过沉湖的老战友们尽可安心——当年你们在沉湖围湖造田开垦建设,放下钢枪拿起铁锹是建设者,放下铁锹扛起钢枪便是守护者,为国家和人民立下了汗马功劳,“丢枪”的调侃与你们毫无关联。今天要讲的,正是那句俗语里“当官的把印丢了”的真实故事。

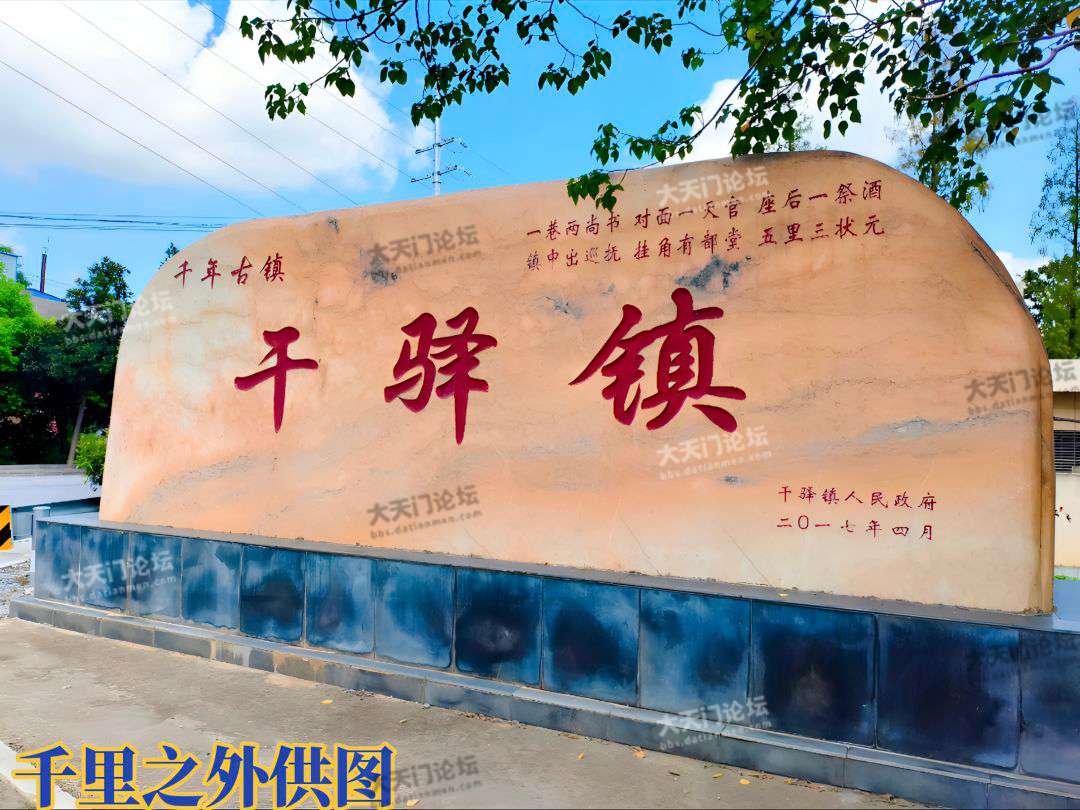

故事的起点,要从沉湖之北四公里的千年古镇干驿说起。这座古镇自古文脉昌盛、人才辈出,民间流传的“一巷两尚书,五里三状元,对面一天官,座后一祭酒,镇中出巡抚,挂角有都堂”,道尽了这里的人文盛况。其中“对面一天官”,指的便是明代吏部尚书周嘉谟。

不畏权势的吏部尚书太子太保周嘉谟:一生经历和辅佐了明代隆庆、万历、泰昌、天启、崇祯五位皇帝,可谓五朝元老,国之重臣。于万历三十九年即1611年,升兵部右侍郎兼右佥都御使,巡抚云南期间,周嘉谟曾弹劾黔国公沐昌侵占民田八千余顷案。周嘉谟六十寿辰时,他的同乡、户部尚书陈所学在《奉贺藩伯明卿周公六十初度序》中称赞嘉谟“从口之所发,而皆俊言;衡身之所应,而皆矩行”,说他“在家为孝子,为哲父;在乡为端人,为义士;在天下为名执法,为社稷臣。”大明王朝风雨飘摇之时,周嘉谟顾不得自身安危,倾力挽狂澜于既倒,获得“社稷之臣”的赞誉。明史评价他“刚正不阿,威武不惧,正气凛然,中外倚为支柱”。

周嘉谟,俗称吏部天官大冢宰,于崇祯三年,以84岁高龄在南京吏部公署无疾而终。崇祯皇帝赐予“谕葬一区,谕祭九坛”,追赠“少保”爵位的隆恩,归葬家乡东冈之阳松石湖利甲嘴,墓前立有高大石碑及石香炉等祭祀物。墓道两边,立有九对栩栩如生的翁仲,俗称石人石马。1958年后,墓碑与翁仲被平毁。

不畏权势的吏部尚书太子太保周嘉谟:一生经历和辅佐了明代隆庆、万历、泰昌、天启、崇祯五位皇帝,可谓五朝元老,国之重臣。于万历三十九年即1611年,升兵部右侍郎兼右佥都御使,巡抚云南期间,周嘉谟曾弹劾黔国公沐昌侵占民田八千余顷案。周嘉谟六十寿辰时,他的同乡、户部尚书陈所学在《奉贺藩伯明卿周公六十初度序》中称赞嘉谟“从口之所发,而皆俊言;衡身之所应,而皆矩行”,说他“在家为孝子,为哲父;在乡为端人,为义士;在天下为名执法,为社稷臣。”大明王朝风雨飘摇之时,周嘉谟顾不得自身安危,倾力挽狂澜于既倒,获得“社稷之臣”的赞誉。明史评价他“刚正不阿,威武不惧,正气凛然,中外倚为支柱”。

周嘉谟,俗称吏部天官大冢宰,于崇祯三年,以84岁高龄在南京吏部公署无疾而终。崇祯皇帝赐予“谕葬一区,谕祭九坛”,追赠“少保”爵位的隆恩,归葬家乡东冈之阳松石湖利甲嘴,墓前立有高大石碑及石香炉等祭祀物。墓道两边,立有九对栩栩如生的翁仲,俗称石人石马。1958年后,墓碑与翁仲被平毁。

而沉湖失印亭的故事,正由周嘉谟引出。据天门市博物馆馆藏资料及《湖广要典》记载,明代万历年间,周嘉谟有位得意门生名叫张春廷,当时刚任山东东昌府巡按满一年。一次,张春廷前往武昌府办事,特意绕路乘船到干驿镇,想探访恩师周嘉谟的故居。不料船行至沉湖时,突遇雷雨骤作,官船被巨浪打翻。万幸的是,张春廷被水手及时救上岸,可随身携带的官印,却不慎坠入了茫茫湖水之中。众人在湖中打捞两日,终究一无所获。事后不久,心怀愧疚的张春廷再次来到干驿,在沉湖边修建了一座六角亭,取名“失印亭”,还立碑刻文,记录下这段失印往事。传闻后来,张春廷也因丢失官印,最终卸去了官职。

遗憾的是,这座见证历史的“失印亭”与石碑,在1942年的抗日战争动荡期间被毁。好在命运总有回响——400年后,这枚失落的官印,竟在天门干驿沉湖畔的“失印亭”遗址附近,被当地村民意外发现,得以重见天日。

遗憾的是,这座见证历史的“失印亭”与石碑,在1942年的抗日战争动荡期间被毁。好在命运总有回响——400年后,这枚失落的官印,竟在天门干驿沉湖畔的“失印亭”遗址附近,被当地村民意外发现,得以重见天日。

时间来到1972年,天门市博物馆的工作人员到干驿镇郊区宣传文物保护政策时,偶然遇到一位村妇正在路边售卖一枚铜印。工作人员凭借职业敏感,当即以20元将其买下。起初,没人知道这枚铜印的来历,直到经过大量典籍查阅与考证,才最终确认:这就是张春廷当年遗失在沉湖的那枚明代官印。

如今,这枚历经沧桑的官印静静收藏于天门市博物馆。它的印台呈方形,通体为铜质,边长8.2厘米、厚1.3厘米,印柄高9.8厘米、厚1.6厘米,总重1.246千克。印面以九叠篆书阳刻“分巡东昌道印”,字体庄重典雅;印背左侧阴刻楷书“万历十一年十二月 日”“礼部造”,右侧则阴刻印文释读“分巡东昌道印”;印墙左侧还刻有“萬字二千四十四号”的编号。四百载风雨侵蚀,它却依旧保存完好,仿佛在静静诉说着过往。

关于官印上“道”的含义,聊城大学历史文化与旅游学院副院长官士刚曾专门解读:古代的“道”分为两类,一类是业务性机构,专司某一事务,且各省均有设置,比如布政司下设的督粮道,负责催征粮饷、督运漕粮,按察司下设的提学道,主管学校教育与科举考试;另一类则是分区性机构,以守土安民、巡察民情吏治为核心职责,像布政司的分守道、按察司的分巡道便属此类。其中,按察司下设的分巡道作为省级派出机构,更侧重于治吏、抚民、清军等事务,直接关系到地方社会风气与社会治安。

如今,这枚历经沧桑的官印静静收藏于天门市博物馆。它的印台呈方形,通体为铜质,边长8.2厘米、厚1.3厘米,印柄高9.8厘米、厚1.6厘米,总重1.246千克。印面以九叠篆书阳刻“分巡东昌道印”,字体庄重典雅;印背左侧阴刻楷书“万历十一年十二月 日”“礼部造”,右侧则阴刻印文释读“分巡东昌道印”;印墙左侧还刻有“萬字二千四十四号”的编号。四百载风雨侵蚀,它却依旧保存完好,仿佛在静静诉说着过往。

关于官印上“道”的含义,聊城大学历史文化与旅游学院副院长官士刚曾专门解读:古代的“道”分为两类,一类是业务性机构,专司某一事务,且各省均有设置,比如布政司下设的督粮道,负责催征粮饷、督运漕粮,按察司下设的提学道,主管学校教育与科举考试;另一类则是分区性机构,以守土安民、巡察民情吏治为核心职责,像布政司的分守道、按察司的分巡道便属此类。其中,按察司下设的分巡道作为省级派出机构,更侧重于治吏、抚民、清军等事务,直接关系到地方社会风气与社会治安。

聊城市东昌府区博物馆副馆长李叶也提到,东昌府区的名字,源于明、清两代这里曾是东昌府的治所,而“分巡东昌道印”,正是东昌府悠久历史的鲜活佐证。当年,东昌府区博物馆偶然得知这枚官印的下落,随即在山东省文物局、湖北省文物局的协调支持下,与天门市博物馆反复沟通,最终签订借展协议。随后,这枚官印由天门方面专程护送,回到了它的“故乡”聊城。

“天门市和聊城市,因这一枚官印结下了不解之缘。”天门市博物馆馆长邓千武的话,道出了这段佳话的意义——这枚跨越四百年的官印,早已不止是一件文物,更成为两地文博事业交流协作的纽带,在未来,它还将继续见证两座城市的友谊,筑牢文明对话的桥梁。

赏

还没有人进入打赏大厅,快来打赏吧

赞过的人