引隆补水天门线路 “兴隆库区主供,坝下汉水备用” 供水格局的隐忧

欢迎交流讨论。

1

2

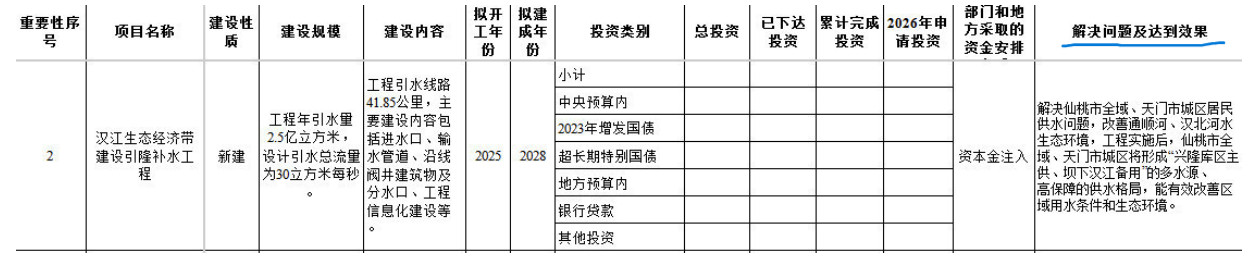

一、上面资料中有关引隆补水工程的表述

1、项目计划要 解决问题及达到效果

解决仙桃市全域、天门市城区居民供水问题,改善通顺河、汉北河水生态环境,工程实施后,仙桃市全域、天门市城区将形成 “兴隆库区主供、坝下汉江备用” 的多水源、高保障的供水格局,能有效改善区域用水条件和生态环境。

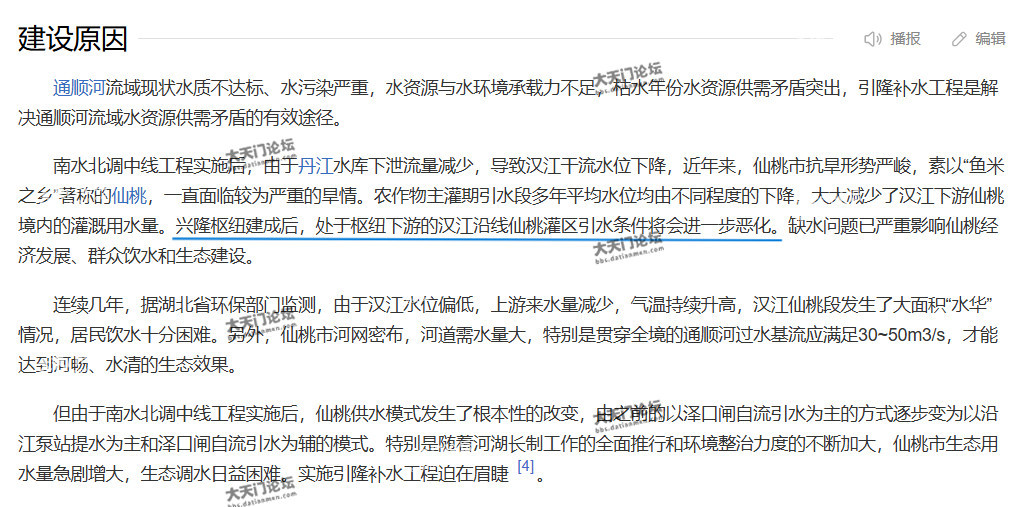

2、建设原因之一

今年编辑的百度词条中提到:“兴隆枢纽建成后,处于枢纽下游的汉江沿线仙桃灌区引水条件将会进一步恶化。”这一说法被当作引隆补水的建设原因之一。

3、冲突与矛盾

在项目规划中,提出要形成 “兴隆库区主供、坝下汉江备用” 的多水源、高保障的供水格局,能有效改善区域用水条件和生态环境。

这里问题出来了,建设原因之一与解决问题及达到效果二者在对兴隆枢纽下游用水条件的判断上存在冲突与矛盾。

事实证明,枢纽通过其库容和闸门控制系统,“蓄丰补枯” 创造了调控能力, 赋予了人类在时间维度上科学调节汉江下游水资源的主动能力,有计划、适时地存储和释放水资源。 这与 “兴隆枢纽建成后,处于枢纽下游的汉江沿线仙桃灌区引水条件将会进一步恶化” 的说法相矛盾。

那直接从兴隆库区引水,形成 “兴隆库区主供、坝下汉江备用” 格局,汉水部分水量不再经过坝下100多公里的自然河道,那可能才会使 “处于枢纽下游的汉江沿线仙桃灌区引水条件将会进一步恶化。”

二、“兴隆库区主供,坝下汉水备用” 供水格局的生态隐忧

兴隆坝下生态基流缩减。根据国家对汉江中下游的管控规定,兴隆大坝下泄水量必须满足最低生态基流标准,这部分水量是共同保障坝下河道生态健康的 “生命线”,既不能随意缩减,更不允许被 “替代”。但引隆补水项目计划从库区年引 水,这部分水量若直接从库区截取、不进入坝下自然径流,特别在枯水季与发生干旱时,国家设定的坝下生态基流,是基于汉江下游河道生态需求测算的 “最低保障量”,并非是 “可调剂余量”。若从库区直接提水,坝下自然河道的径流量必然减少,这种对生态基流的挤占,可能会导致坝下河道生态基流不足而产生连锁反应。

三、泽口闸功能将被实实在在削弱,闸下现有水利设施可能面临 “功能性废除” 风险

位于坝下 30 公里左右的泽口闸,是泽口灌区的主供水地,年平均引水量 7.8 亿立方米、最高曾达 12 亿立方米,其引水能力完全依赖坝下河道的水位与流量。在常态下泄的情况下水被分流,直接拉低经过的重要节点泽口闸的水位与流量,将直接冲击国家工程泽口闸功能,泽口闸可能因不必要出现的水位问题而造成供水保证率下降。

现有的沿江提水等设施,均分布在泽口闸以下汉江两岸,运行逻辑同样锚定坝下自然径流条件。当兴隆库区直接提水导致坝下水量减少、水位降低时,这些设施的功能将被严重冲击:即使是当备用水,沿岸提水设施不仅运营成本增加,更可能陷入 “抽不上水” 的局面 —— 相当于花二十多亿新建管道的同时,让原本还能正常运行的现有设施 “闲置” 或 “半废”,这既是对国家前期水利投资的浪费,也与 “资源集约利用” 的政策导向相悖的。

四、局部利益与下游整体的关系失衡

从下游整体视角看,“兴隆库区主供” 的格局本质上是 “局部优先” 对 “系统平衡” 的偏离。兴隆枢纽的价值,在于通过 “蓄丰补枯” 实现汉江下游水资源的 “时空再分配”,让有限的水资源既能满足生态需求,又能保障沿岸生产生活;而直接从库区提水,相当于绕过这一 “公平分配机制”,将库区水资源优先纳入局部使用范畴,却让坝下游承担生态与供水的双重压力。

值得注意的是,这种做法还可能引发连锁反应,若坝下生态基流长期不足(特别在整个枯水季),不仅首先冲击泽口灌区用水,仙桃、天门沿岸用水受影响,还有汉川等下游地区的生态环境也将被波及。而项目方所谓 “坝下汉水备用” 的说法,在生态基流不可缩减、现有设施依赖坝下水位的现实面前,更像是一句缺乏实操性的 “空话”—— 当坝下河道水量本身不足时,“备用” 水源根本无从谈起。

五、坚守科学发展,重构合理的水资源调配逻辑

“兴隆库区主供,坝下汉水备用” 的格局,看似追求 “高保障”,实则削弱与浪费了现有设施资源,其对下游两岸用水条件的影响可能将进一步恶化。合理的决策应回归 “唯实求真” 的原则,通过科学调度、充分激活、提升现有设施潜力、节水技术推广等路径来解决用水需求。

1、项目计划要 解决问题及达到效果

解决仙桃市全域、天门市城区居民供水问题,改善通顺河、汉北河水生态环境,工程实施后,仙桃市全域、天门市城区将形成 “兴隆库区主供、坝下汉江备用” 的多水源、高保障的供水格局,能有效改善区域用水条件和生态环境。

2、建设原因之一

今年编辑的百度词条中提到:“兴隆枢纽建成后,处于枢纽下游的汉江沿线仙桃灌区引水条件将会进一步恶化。”这一说法被当作引隆补水的建设原因之一。

3、冲突与矛盾

在项目规划中,提出要形成 “兴隆库区主供、坝下汉江备用” 的多水源、高保障的供水格局,能有效改善区域用水条件和生态环境。

这里问题出来了,建设原因之一与解决问题及达到效果二者在对兴隆枢纽下游用水条件的判断上存在冲突与矛盾。

事实证明,枢纽通过其库容和闸门控制系统,“蓄丰补枯” 创造了调控能力, 赋予了人类在时间维度上科学调节汉江下游水资源的主动能力,有计划、适时地存储和释放水资源。 这与 “兴隆枢纽建成后,处于枢纽下游的汉江沿线仙桃灌区引水条件将会进一步恶化” 的说法相矛盾。

那直接从兴隆库区引水,形成 “兴隆库区主供、坝下汉江备用” 格局,汉水部分水量不再经过坝下100多公里的自然河道,那可能才会使 “处于枢纽下游的汉江沿线仙桃灌区引水条件将会进一步恶化。”

二、“兴隆库区主供,坝下汉水备用” 供水格局的生态隐忧

兴隆坝下生态基流缩减。根据国家对汉江中下游的管控规定,兴隆大坝下泄水量必须满足最低生态基流标准,这部分水量是共同保障坝下河道生态健康的 “生命线”,既不能随意缩减,更不允许被 “替代”。但引隆补水项目计划从库区年引 水,这部分水量若直接从库区截取、不进入坝下自然径流,特别在枯水季与发生干旱时,国家设定的坝下生态基流,是基于汉江下游河道生态需求测算的 “最低保障量”,并非是 “可调剂余量”。若从库区直接提水,坝下自然河道的径流量必然减少,这种对生态基流的挤占,可能会导致坝下河道生态基流不足而产生连锁反应。

三、泽口闸功能将被实实在在削弱,闸下现有水利设施可能面临 “功能性废除” 风险

位于坝下 30 公里左右的泽口闸,是泽口灌区的主供水地,年平均引水量 7.8 亿立方米、最高曾达 12 亿立方米,其引水能力完全依赖坝下河道的水位与流量。在常态下泄的情况下水被分流,直接拉低经过的重要节点泽口闸的水位与流量,将直接冲击国家工程泽口闸功能,泽口闸可能因不必要出现的水位问题而造成供水保证率下降。

现有的沿江提水等设施,均分布在泽口闸以下汉江两岸,运行逻辑同样锚定坝下自然径流条件。当兴隆库区直接提水导致坝下水量减少、水位降低时,这些设施的功能将被严重冲击:即使是当备用水,沿岸提水设施不仅运营成本增加,更可能陷入 “抽不上水” 的局面 —— 相当于花二十多亿新建管道的同时,让原本还能正常运行的现有设施 “闲置” 或 “半废”,这既是对国家前期水利投资的浪费,也与 “资源集约利用” 的政策导向相悖的。

四、局部利益与下游整体的关系失衡

从下游整体视角看,“兴隆库区主供” 的格局本质上是 “局部优先” 对 “系统平衡” 的偏离。兴隆枢纽的价值,在于通过 “蓄丰补枯” 实现汉江下游水资源的 “时空再分配”,让有限的水资源既能满足生态需求,又能保障沿岸生产生活;而直接从库区提水,相当于绕过这一 “公平分配机制”,将库区水资源优先纳入局部使用范畴,却让坝下游承担生态与供水的双重压力。

值得注意的是,这种做法还可能引发连锁反应,若坝下生态基流长期不足(特别在整个枯水季),不仅首先冲击泽口灌区用水,仙桃、天门沿岸用水受影响,还有汉川等下游地区的生态环境也将被波及。而项目方所谓 “坝下汉水备用” 的说法,在生态基流不可缩减、现有设施依赖坝下水位的现实面前,更像是一句缺乏实操性的 “空话”—— 当坝下河道水量本身不足时,“备用” 水源根本无从谈起。

五、坚守科学发展,重构合理的水资源调配逻辑

“兴隆库区主供,坝下汉水备用” 的格局,看似追求 “高保障”,实则削弱与浪费了现有设施资源,其对下游两岸用水条件的影响可能将进一步恶化。合理的决策应回归 “唯实求真” 的原则,通过科学调度、充分激活、提升现有设施潜力、节水技术推广等路径来解决用水需求。

赞过的人